No.19

電波のはなし その5~無線通信に影響をおよぼす電波の性質~

前回の記事「電波のはなし その4~電波の伝わり方(電波伝搬)~」では、電波が周波数や伝わる経路(伝搬経路)によってさまざまな伝わり方をすることについて説明しました。今回は無線通信に影響をおよぼす電波の「減衰」と「干渉」について説明します。

減衰

電波の「減衰」とは、電波が空間を伝わる際に弱くなることを言います。電波が伝わる距離や障害物をはじめとするさまざまな要因によって電波は減衰します。

球面状に広がって減衰する

電波は送信アンテナから球面状に広がって伝わります。そのため、送信アンテナから遠ざかるにつれて電波の密度は小さくなります。つまり、電波は次第に弱まっていきます。

障害物のない空間における電波の伝わり方のイメージ

※実際に電波が点や線のように見えるわけではありません。

雨で減衰する

電波は周波数が高くなるほど障害物の影響を受けやすくなります。10GHzを超える高い周波数の電波は雨粒の中を通過するときに減衰して、通信に影響することがあります。

衛星放送(BS)のテレビ番組を観ているときに大雨が降ると、画像が乱れて一時的に視聴できなくなることがあります。これは衛星放送に10GHzを超える高い周波数の電波が使われているため、大雨で減衰が起きているからなのです。

電波の通り道に降っている雨の粒で電波が減衰する

衛星通信で使われる電波

およそ1GHzから10GHzの周波数の電波は、地球を取り巻く大気などを通過するときの減衰が小さく、弱まりにくいため、地上と大気圏外との間の通信に適しています。この周波数帯は「電波の窓」と呼ばれることもあります。

このため、大気圏の外にある通信衛星や放送衛星と地上をむすぶ通信や放送には、この範囲の周波数を主とする電波が使われています。

衛星通信で使われる電波の周波数

なお、衛星通信で使われる電波は周波数ごとにいくつかの種類に分類され、それぞれを「バンド(帯)」と呼びます。

干渉

電波の「干渉」とは、複数の異なる経路を通って届いた電波が受信地点で合成された結果、通信にさまざまな影響をおよぼすことを言います。

通信におよぼす影響の一例として、電波が強弱の変化をともなって受信される現象(フェージング)がよくみられます。

フェージング

マルチパス

送信アンテナから発射された電波は、受信アンテナまでの最短の経路を伝わりますが、このほかに送信アンテナの位置から見通せる場所にビルや山などがあると、電波の一部はそれらに当たって反射し、遠回りして受信アンテナに届きます。つまり、受信アンテナには「送信アンテナから直接届く電波と、ビルや山などで反射し、遠回りして(遅れて)届く電波が時間差をともなって受信される」ということが起こります。この結果、受信地点で「電波の干渉」が生じて、電波が強弱の変化をともなって受信されることがある、とフェージングの説明の中で書きました。

このように、電波が複数の経路をたどって届くことを「マルチパス」と言います。

マルチパス

A:送信アンテナから直接届く電波。最短距離の経路を伝わって受信アンテナに最初に届く。

BCDE:ビルや山などに当たり、反射して届く電波。電波が伝わる経路が短い順(B>C>D>E の順)で受信アンテナに届く。

携帯電話機を移動しながら使うと、電波の受信強度を示すアンテナマークの本数がひょこひょこと変わるのを見たことがあると思います。これは、直接波(携帯電波の基地局から直接届く電波)と反射波(ビルなどで反射し、遠回りして届く電波)がマルチパスとなって干渉し、直接波と反射波が届くまでの時間の差が携帯電話機の位置によって変わるため、電波の受信強度が変わっているのです。

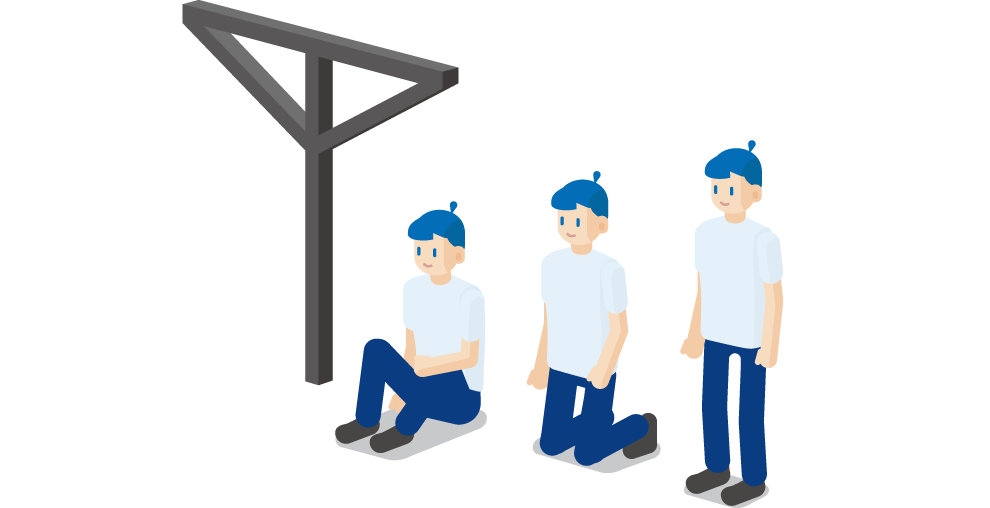

移動すると受信強度が変わる

また、AMラジオで遠くの放送局の電波を受信すると、受信音が時間とともにひずんだり、強弱の変化をともないながら受信されることをよく経験します。これもマルチパスの影響です。

次回は周波数帯ごとの主な用途

電波の「減衰」や「干渉」を避けることはできませんが、通信の品質を下げる原因になるこれらの影響を小さくするための技術の開発が進められています。

次回は、電波の周波数帯ごとの主な用途について解説します。